Un courant parasite est un courant électrique dont la circulation n’est ni souhaitée, ni maîtrisée, caractérisé par une tension (exprimée en volt ou millivolt) ou une intensité (exprimée en ampère ou milliampère) d’origine interne ou externe à l’exploitation, rappelle Daniel Le Clainche chez Innoval. « En élevage laitier, les nombreux équipements électriques et électroniques, structures et matériels ou les clôtures électriques sont des facteurs favorisant l’apparition de ces phénomènes électriques parasites. »

Connaître la capacité du sol à conduire le courant

Un sol humide imprégné de déjections (électrolytes conducteurs) peut considérablement favoriser le passage du courant. « Les courants parasites peuvent circuler dans le sol ou via des objets métalliques, comme les salles de traites, les abreuvoirs… Cela peut se traduire par des décharges électriques que subissent les bovins au contact de ces parties métalliques. » La majorité des vaches expriment alors des réponses comportementales : dandinement, coup de pied, sursaut, défécation pendant la traite, mauvaise fréquentation de certaines zones du bâtiment et / ou d’équipements (logettes, robot de traite, table d’alimentation…). « Devant ces observations, le diagnostic passe par la mesure des tensions de contact réalisée à l’aide d’un multimètre spécifique dans les zones de vie et équipements où les bovins manifestent un comportement déviant. »

Une seule prise de terre par élevage

Comment prévenir les courants parasites sur son exploitation ? Les règles de base d’une bonne installation électrique sont régies par la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension, rappelle Daniel Le Clainche. La prévention nécessite avant tout « une bonne prise de terre ». Elle doit toujours être associée au Disjoncteur différentiel résiduel (DDR) de 30 mA : « Elle permet d’évacuer les courants de fuites. »

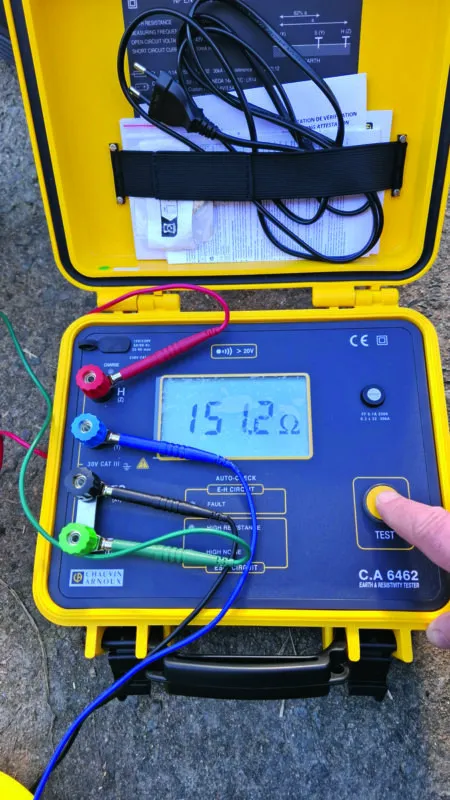

La qualité de la prise de terre est évaluée par sa résistance exprimée en Ohm (Ω). « En élevage, on préconise une valeur inférieure ou égale à 18 Ohms. On recherchera une valeur inférieure à 10 Ohms pour des ateliers comportant des équipements avec variateur de fréquence comme les robots de traite ou certains racleurs … » Mais surtout, il ne doit y avoir qu’une seule et unique prise de terre par élevage, rappelle le spécialiste. Pour éviter tout risque de couplage entre la prise de terre et d’autres installations externes à l’exploitation (risques de remontées de courant), il faut éviter d’implanter la terre à proximité d’une autre prise de terre, en particulier de celle d’un transformateur EDF, d’une ligne électrique, d’un relais de téléphonie mobile ou d’un poste de clôture électrique. La distance de « sécurité » dépend de la nature du sol. « On préconise en général de se tenir à plus de 25 m. »

Ensuite, chaque équipement d’élevage conducteur de courant électrique accessible aux bovins doit être relié à la prise de terre de l’élevage à l’aide d’une liaison équipotentielle. « Le fameux fil de cuivre bicolore vert / jaune, de section comprise entre 16 à 25 mm². » Afin de faciliter le contrôle de fuite électrique éventuelle, chaque fil de masse doit être ramené à un bornier avec une identification de chaque équipement. « Malheureusement, dans la vraie vie, les boîtiers électriques sont souvent un fouillis. Il est alors très fastidieux pour un électricien de retrouver l’élément qui fuit. Beaucoup d’installations en élevage ont du retard sur ce point par rapport aux maisons individuelles ou à l’industrie. »

Mesurer d’abord la résistivité du sol

Pour choisir où implanter la prise de terre de son bâtiment, la première étape consiste à réaliser une étude cartographique du site afin de repérer les potentiels facteurs de risque (lignes électriques, transformateurs…). La seconde passe par une étude géo-électrique du sol pour définir le meilleur endroit d’implantation en s’appuyant sur la mesure de la résistivité du sol à l’aide d’un ohmmètre. « La résistivité d’un matériau, généralement symbolisée par la lettre grecque rho , représente sa capacité à s’opposer à la circulation du courant électrique. La mesure permet de connaître la capacité du sol à conduire le courant électrique », explique Daniel Le Clainche. Donc, plus la résistivité est faible et plus la résistance de prise de terre construite à cet endroit sera faible. « La résistivité est très variable selon les régions et la nature des sols. » Elle dépend, entre autres, du taux d’humidité et de la température (le gel ou la sécheresse l’augmentent). « C’est pourquoi une résistance de terre peut varier selon les saisons et les conditions de mesure. Dans la mesure où la température et l’humidité sont plus stables en s’éloignant de la surface de la terre, plus le système de mise à la terre est profond et moins celui-ci est sensible aux changements d’environnement. »

Toma Dagorn

Penser prise de terre dès le début du projet

« Se tromper d’endroit pour la prise de terre peut coûter cher en termes d’impact sur les animaux et de mise en œuvre de travaux pour résoudre le problème », rapporte Daniel Le Clainche qui regrette qu’elle soit souvent placée « au pifomètre ». Pourtant, dans un projet neuf, une fois que le plan et l’emplacement du bâtiment validés, on peut travailler sur le positionnement de la prise de terre. « Et peut-être profiter du terrassier pour préparer une tranchée adaptée. » D’ailleurs, c’est nouveau, les conseillers spécialisés d’Innoval proposent désormais d’intervenir en amont des constructions pour produire la mesure de résistivité et la cartographie pour s’assurer de choisir le bon endroit. « La connaissance de la résistivité du sol dans chaque couche du sous-sol permet de choisir le système de mise à la terre le plus approprié pour obtenir la valeur de résistance souhaitée et la plus grande sécurité. » La mesure est réalisée à l’aide d’un ohmmètre (méthode de Winner). La résistivité du sol doit être inférieure à 100 Ohms.mètres pour assurer une bonne valeur de la résistance de la prise de terre. « Les sols qui ont une résistivité qui se situe au-dessus nécessitent d’adapter la prise de terre en conséquence : davantage de longueur du fil de cuivre dans le sol, parfois on préconise des tranchées jusqu’à 20 m pour obtenir la résistance voulue. »