Dans une époque pas si lointaine, au début du XXe siècle, les paysans bretons dansaient. Parfois pour rendre le travail moins pénible, lors du tassement de la terre d’une maison ou d’une parcelle. Parfois aussi pour célébrer la fin des travaux collectifs qui réunissaient la famille et les voisins : moisson, fauche, arrachage des pommes de terre ou encore récolte du lin.

Vers 1950, le fest-noz connaît une véritable renaissance.

Après une journée de dur labeur, les gens se retrouvaient pour faire la fête. La danse était aussi vue comme un moyen de « secouer sa misère », de retrouver de l’énergie après une journée harassante. L’histoire d’amour entre la danse et la Bretagne ne date pas d’hier. Dès le XVIIe siècle, des auteurs soulignaient déjà l’attachement des Bretons à cette pratique.

Des origines diverses

Ces rassemblements festifs prenaient le nom de veillées, fileries ou festoù-noz, littéralement « fêtes de nuit », un terme originaire de la région du Poher. Chant et danse y étaient indissociables, et chaque terroir avait sa propre version. Les danseurs formaient une ronde autour des chanteurs, se tenant par l’auriculaire ou à l’aide d’un foulard. Ce geste n’avait rien de folklorique : il répondait simplement aux injonctions religieuses de l’époque.

En effet, l’Église voyait d’un mauvais œil ces évènements, où les femmes et les hommes pouvaient être tentés de danser trop proches les uns des autres. Lors des grandes occasions, on faisait aussi appel à des sonneurs de bombarde, de biniou kozh et de cornemuse.

À l’époque, ces instruments étaient rares et coûteux, et il fallait bien entendu rémunérer les musiciens.

La désuétude

Pendant l’entre-deux guerres, la mécanisation de l’agriculture modifie le lien social dans les campagnes. Avec l’arrivée des machines, l’entraide communautaire recule et, avec elle, les occasions de danser. En parallèle, les bals apparaissent dans les bourgs et apportent de nouveaux répertoires de danse, à l’instar des danses en couple, qui remplacent peu à peu les rondes traditionnelles. Cependant, pendant l’occupation nazie, les Allemands interdisent les bals. Ce contexte favorise alors le retour des rassemblements ruraux.

Le renouveau

Dans les années 1950, le fest-noz connaît une véritable renaissance. À l’initiative de quelques passionnés, la danse bretonne sort du cercle restreint des villages pour gagner une dimension plus large. En 1954, à Poullaouen (29), Loeiz Ropars lance un concours de « kan ha diskan », une technique de chant traditionnel breton. L’évènement a pour but de reconstituer des couples de chanteurs capables de mener des danses dans le cadre des festoù-noz qu’il souhaite relancer. Il organisera par la suite des fest-noz « modernisés », où chanteurs et musiciens se produisent sur scène et sont sonorisés. Enfin, pour attirer les jeunes et la population urbaine, il prépare le tout premier bal breton à Quimper, en 1958. À cette occasion, les danses trop compliquées sont laissées de côté, favorisant ainsi l’apprentissage des pas par les néophytes.

À partir des années 1970, le mouvement s’accélère avec l’essor du renouveau culturel breton et du succès de la musique celtique. Des artistes, comme Alan Stivell, popularisent les sonorités traditionnelles à l’échelle nationale et internationale. Plus tard, dans les années 1980 et 1990, des groupes bretons comme Ar Re Yaouank fusionnent la musique traditionnelle bretonne avec d’autres styles musicaux : rock, jazz, classique ou encore hip-hop. Ces formations redynamisent les festoù-noz en y intégrant de nouveaux instruments à l’instar de la guitare ou de la basse électrique.

Un patrimoine vivant

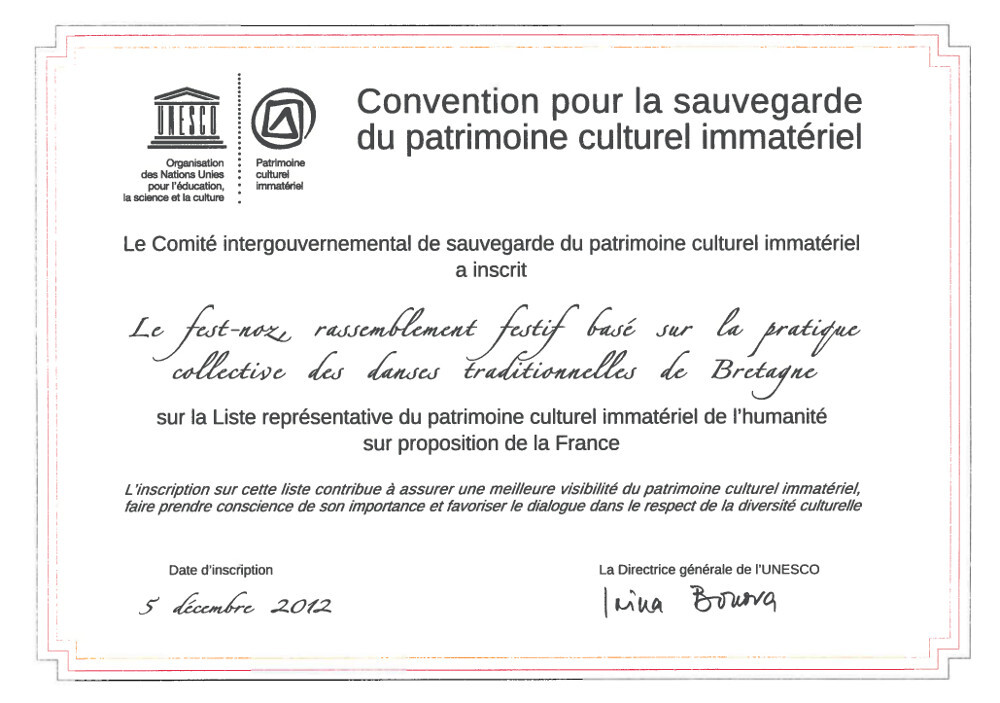

Aujourd’hui, le fest-noz ne relève plus de la nostalgie. Bien au contraire : il s’inscrit dans la modernité en attirant un public varié, mêlant toutes les générations et toutes les classes sociales. Les danses traditionnelles, toujours collectives, permettent ce lien intergénérationnel unique. La reconnaissance est d’ailleurs officielle : en 2012, l’Unesco inscrit le fest-noz au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Aujourd’hui, environ un millier de festoù-noz ont lieu chaque année en Bretagne. Les gens y dansent un répertoire d’une cinquantaine de danses, qui ont d’ailleurs peu évolué depuis les années 60. Les festoù-noz ont également passé les frontières, en même temps que les Bretons qui émigraient. On en retrouve dans plusieurs pays du monde : en Europe mais aussi au Japon, au Canada ou encore aux États-Unis.

Alexis Jamet

L’agenda des festoù-noz dans la poche

Tamm Kreiz est une association dont l’objecitf est d’œuvrer pour la promotion et la diffusion des festoù-noz. Elle fédère les acteurs et joue un rôle d’observatoire permanent. Le site web et l’application Tamm Kreiz répertorient l’agenda des festoù-noz, en Bretagne ou dans le reste de la France, mais aussi des formations et des concerts. On peut également y retrouver des tutoriels pour apprendre les danses bretonnes de façon ludique.