Entre 2020 et 2025, le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva) a mené un projet collaboratif aux côtés du Caté et du Cerafel. Ce projet a été co-financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Bretagne.

« Notre objectif était de réduire les rejets chargés en nitrates et en phosphates issus des cultures légumières hors-sol », lance Rémy Michel, responsable du pôle aquaculture et sourcing au Ceva. Ces cultures génèrent en effet des eaux de drainage concentrées en éléments nutritifs, correspondant à l’excédent de solution nutritive non absorbé par les plantes. « En cohérence avec les réglementations, cet excédent agricole ne peut être rejeté dans l’environnement immédiat de la serre, sous peine de polluer le milieu aquatique et de contribuer à son eutrophisation » En Bretagne, les producteurs utilisent déjà un système de recyclage de la solution nutritive. Mais cette technique a ses limites : elle entraîne une accumulation progressive de sodium, ce qui accroît les risques de phytotoxicité pour les plantes. De plus, 5 à 20 % de la solution ne peuvent être recyclés et sont rejetés dans le milieu.

Ces microalgues sont considérées comme des déchets

Jusqu’à 70 % de nitrates en moins

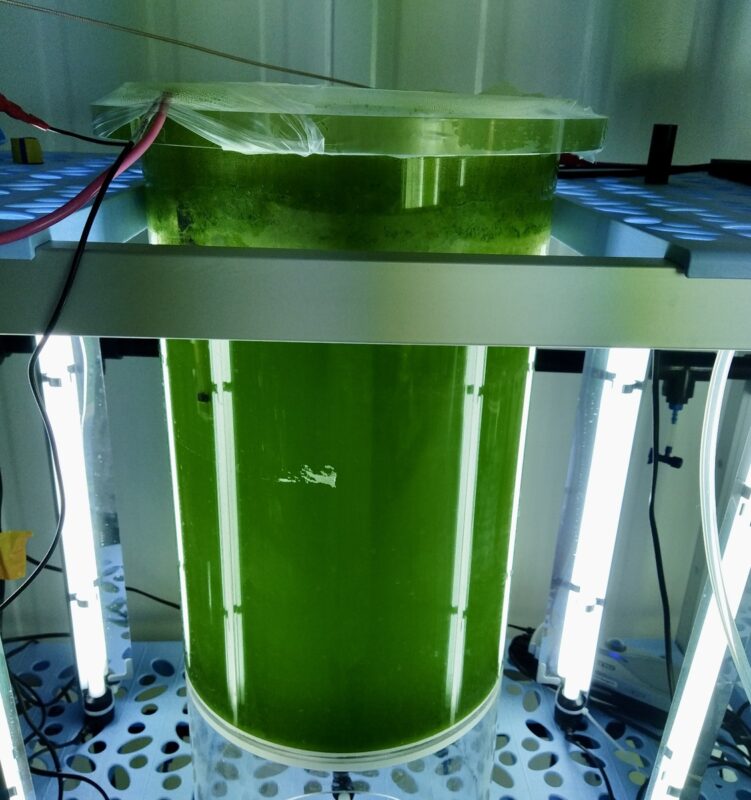

« Nous avons travaillé sur la capacité phyto-épuratoire des microalgues », indique Rémy Michel. « Dans nos laboratoires, nous avons sélectionné des souches capables de se développer dans ces milieux et de les épurer convenablement. » Au Caté, des colonnes verticales ont été installées en série dans les serres. Les eaux de drainage y étaient stockées plusieurs jours, permettant aux microalgues de se développer et d’absorber les nutriments excédentaires. « Ce système permet d’abattre plus de 70 % des nitrates et entre 90 et 100 % des phosphates. C’est une solution économique, simple à mettre en œuvre, même pour des personnes peu familières avec la culture des algues. »

Valoriser la biomasse

Dans les colonnes du Caté, les algues ne se contentent pas d’épurer : elles se développent également, générant une biomasse importante.« Ces microalgues, cultivées sur des effluents, sont considérées comme des déchets », explique Aurélie Rousset, chef de projet innovation et produits au Ceva. « Certains circuits de valorisation, comme l’alimentation, leur sont donc interdits. » Pour valoriser cette biomasse, le Ceva explore la piste des biostimulants. Environ 30 % des biostimulants disponibles sur le marché contiennent déjà des extraits d’algues, majoritairement issus d’algues brunes. Mais les microalgues émergent aussi comme une alternative prometteuse. « Nous travaillons actuellement sur l’identification de leurs composés actifs », souligne Aurélie Rousset. « Nous avons déjà observé des effets positifs sur des cultures, notamment en situation de stress, même si les résultats restent encore variables. Cette approche permet par d’ailleurs d’envisager une réutilisation directe, à la ferme ou en circuit court, dans une optique d’économie circulaire.

Alexis Jamet

Une suite au projet

Le projet Phytepur va désormais entrer dans sa deuxième phase. « Nous allons affiner la méthodologie et solliciter des entreprises qui vendent du matériel pour les serres et qui seraient susceptibles d’installer les systèmes d’épuration » , déclare Rémy Michel. « Nous souhaitons également diversifier les souches de microalgues pour toucher d’autres marchés. »